上世纪末,篮球在城市边缘的广场上被首次广泛接触,年轻人把球带进夜色,边练边聊,汗水与笑声交织成一段段未经雕琢的记忆。那时的传播不像现在的算法推荐那么精准,它凭借口耳相传、现场演示和偶像效应自然扩散。到了21世纪,信息网络让这条路径变得更短也更复杂:电视、广播、互联网视频让某座城市的热度迅速蔓延到另一座城市;微博、抖音、快手等社交平台的短视频把花式运球、扣篮瞬间放大到全民关注的层级。

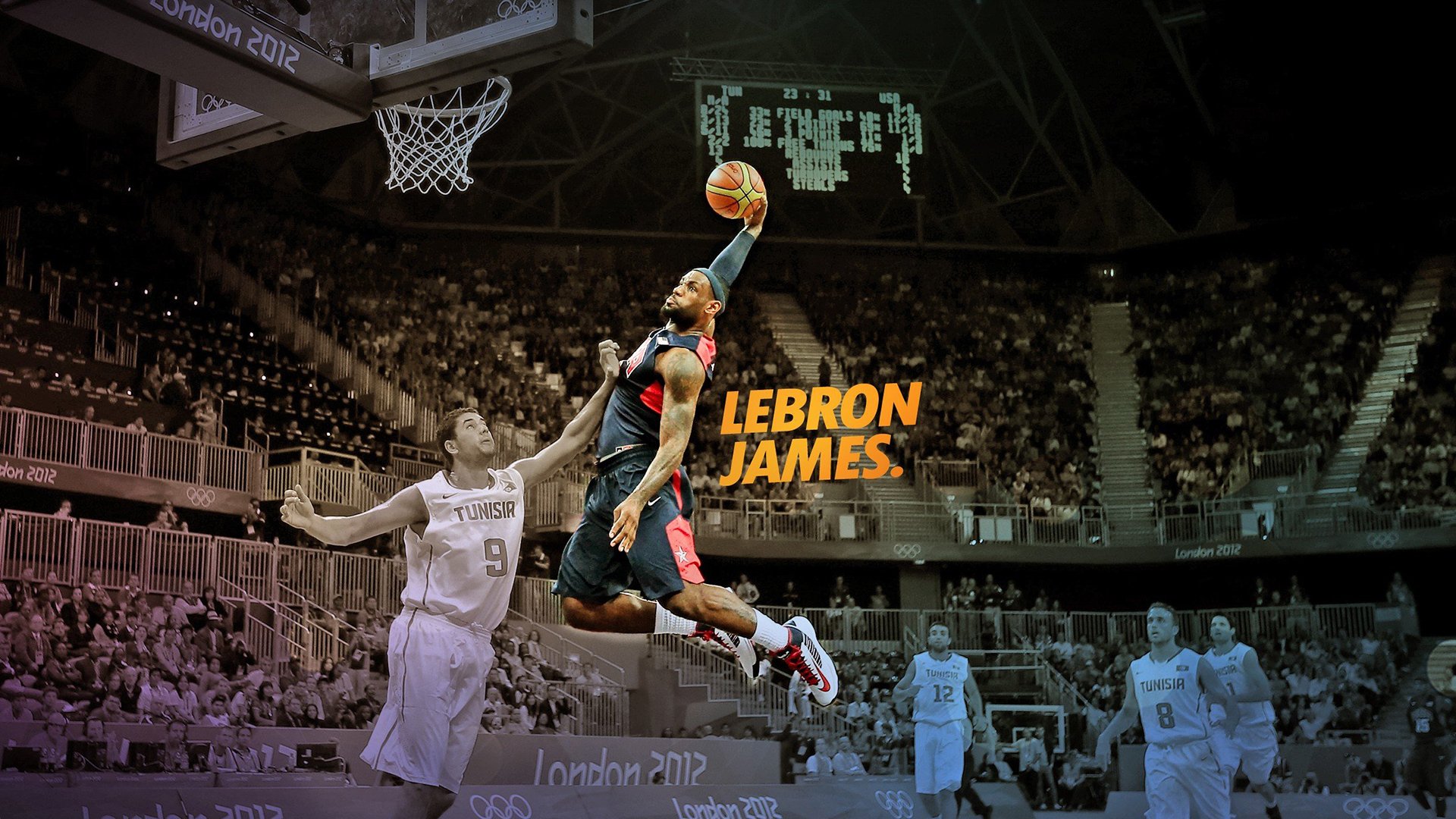

在这个阶段,城市化进程提供了广泛的场景:校园、社区、商场和公共公园。篮球成为人际网络的载体,朋友间的约战、同学之间的训练计划、球迷的聚会,构成一个个微型的传播单元。随后,国际元素以更直接的方式进入中国:NBA的商业化在中国的落地,球员访谈、赛事转播、球鞋文化成为年轻人模仿与追逐的对象。

姚明的身影让中国的篮球历史有了新的叙事,但真正改变传播格局的,是一批基层的参与者:校园球友、街头教练、社区体育志愿者,以及一群愿意在周末背着球袋去不同城市场域的人。城市篮球传播的路径呈现多线并进的格局。第一线是公共场域的口碑效应:公园、广场、体育馆成为人们自发练习和选择的场景;第二线是自下而上的成长曲线:学校、培训机构、社区体育中心不断培养新生代球员与爱好者;第三线是场景化的商业化推进:品牌赞助、赛事组织、跨界合作把体育体验变成日常生活的一部分。

在这个过程中,晋升链条的节点很清晰:从个体的试探到小范围的社群,再到区域性赛事,最后扩展到国际化的视野。传播不再只是传递技巧,更是在传递一种城市的生活方式——敢于尝试、乐于分享、愿意用身体与节奏去表达自我。对许多城市而言,篮球文化的落地并非偶然,而是通过一系列扎实的本地化动作实现的。

公园改造、社区活动、校园比赛、青年联赛、城市级别的3x3赛事……每一个环节都像是一块积木,逐步构筑起完整的传播结构。这一切的背后,是对参与门槛的持续降低。轻便的运动装备、易于获取的训练资料、公开课和讲座等等,让更多人有机会触摸到篮球的快乐。与此城市篮球的传播也在寻求身份与风格的认同:从球衣的签名、鞋款的搭配,到比赛的节奏和音乐的选择,形成独特的城市标签。

在这一过程中,品牌的作用也开始从简单的赞助转向深度参与场景建设。以跃动篮球为例,我们在公园、校园、社区内建立了多点互动场景,提供专业训练、公开课、赛事组织与品牌体验。通过这些本地化的落地,我们希望把篮球的热度转化为持续的参与与成长,帮助更多人找到属于自己的球场记忆。

数字化工具的作用:AI裁判、动作识别帮助训练标准化,短视频和直播平台帮助传播更广;社区化平台让普通人也能成为组织者、裁判、评论员。以3x3为核心的国际化趋势正在加速本土化改造。3x3篮球以其紧凑的场景需求和快节奏的比赛节律,适合城市年轻人日常参与。

中国各大城市正在搭建以学校、企业、社区为单位的3x3赛场网络,推出学院杯、企业杯、街头大赛等多样化赛制。教育与训练的融合也成为趋势:校园体育改革推动专业训练课程进入高校,职业教育机构与体育品牌合作,培养两个层面的篮球人才:高水平竞技型和乐趣驱动的普及型。

青少年发展尤为关键:从小学到高中,课程设置、选修课、校园赛事逐步常态化,培养不仅是技术,还是对团队协作、规则意识和公平竞争的理解。社会层面的参与也在扩大:女性篮球、跨界合作、城市品牌活动、公益赛事等都让更多群体被纳入城市篮球文化的共同体。我们所倡导的,不只是比赛,更是一种生活方式的传递。

跃动篮球的城市体验中心和校园合作计划,正是为了在不同年龄、不同兴趣与不同城市之间架起桥梁。无论你是热爱街头花式的年轻人,还是希望通过篮球锻炼毅力的家庭群体,或者企业希望用体育精神激活团队协作,这里都能找到属于自己的位置。未来的传播路径,将是在持续的本地化中寻求标准化,在全球视野中实现本地化的真实连接。

如果你也希望参与,欢迎关注跃动篮球的活动日历,报名参加课程、赛事,或参与志愿者计划。以篮球为媒介,让城市的记忆更有活力。